고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

현실이 된 인구 위기, 경제 성장 둔화 부른다

출생아 수 소폭 반등에도 인구 자연 감소세 지속

유휴 인력 최대한 활용해야 극복 가능

하락세를 이어가던 출생아 수가 지난해 소폭 증가했지만, 인구 자연 감소세는 여전히 이어지며 사실상 ‘인구절벽’이 진행 중인 것으로 나타났다. 더욱이 고령인구 비율은 상승하면서 생산연령인구는 줄고 부양 인구는 늘어나 경제 성장이 둔화하는 ‘인구 오너스(Demographic Onus)’ 시대에 본격 진입한다는 우려도 제기되고 있다.

5년 새 한국 인구 45만 명 줄어

통계청 국가통계포털(KOSIS)과 인구동향에 따르면, 지난해 우리나라 인구는 12만 명 자연 감소했다. 인구는 2020년 이후 5년 연속 줄고 있다. 지난해에는 출생아 수가 23만 8,000명으로 전년보다 8,000명 증가했으나 사망자 수가 35만 8,000명으로 출생아 수를 크게 웃돌았다. 시·도별로 보면 세종시가 유일하게 출생아 수가 사망자 수보다 많아 1,000명 자연 증가했으며 나머지 16개 시·도는 모두 자연 감소했다.

인구는 2020년(-3만 3,000명)에서 코로나19를 거치며 2021년(-5만 7,000명) 감소폭이 늘어난 뒤 2022년(-12만 4,000명)부터 2023년(-12만 2,000명), 지난해까지 3년 연속 12만 명대의 감소폭을 보이는 중이다. 이로 인해 인구는 최근 5년간 45만 6,000명 줄어들었다. 작년 12월 주민등록 기준 우리나라 인구(5,121만 7,000명)의 약 0.9%가 사라진 수준이다.

5년 단위로 인구 추이를 살펴보면 30년 전인 1990∼1994년엔 233만 명 자연 증가했다. 이후 증가 폭은 2000∼04년(143만 6,000명) 100만 명대로 떨어진 뒤 2010∼14년 98만4,000명으로 둔화했다. 2015∼19년 39만 6,000명까지 쪼그라든 뒤 2020년부터 ‘마이너스’로 전환했다.

출생아 감소세도 뚜렷하다. 최근 5년(2020∼24년)간 아기가 총 125만 명 태어났는데, 5년 단위로 비교하면 역대 최소 수준이다. 출생아 수는 1990∼94년 352만 7,000명에서 2000∼04년(266만 9,000명) 200만 명대로 내려왔다. 2005∼09년 229만 8,000명으로 줄어든 뒤 2010∼14년 비슷한 수준을 유지했다가 이후 감소세가 가팔라져 2015∼19년 183만 2,000명, 2020∼24년 125만 명까지 줄었다.

결혼 역시 비슷한 흐름으로 지난해 혼인 건수는 22만 2,000건으로 2019년(23만 9,000건) 이후 가장 많았지만 최근 5년간 누적으로는 역대 최소 수준에 그쳤다. 2020∼2024년 결혼 건수는 101만 4,000건으로 직전 5개년(2015∼2019년)의 134만 6,000건보다 33만 2,000건 줄었다.

‘인구 오너스’ 본격 진입 우려

통계청 장래인구추계에 따르면 인구는 중위 추계 기준 2022년 5,167만 명에서 2030년 5,131만 명으로 줄어든 뒤 2072년에는 1977년 수준인 3,622만 명까지 축소될 전망이다. 이때 65세 이상 고령인구 비중은 47.7%까지 커진다. 비관적 시나리오를 가정한 저위 추계에서 2072년 인구는 3,017만 명까지 줄어들어 1967년 수준과 비슷해질 것으로 전망된다. 국회예산정책처는 인구 저위 시나리오에서 국가채무 비율은 중위(173.0%)보다 9.0%포인트(p) 높은 181.9%를 기록할 것으로 내다봤다. 심지어 경제협력개발기구(OECD)가 우리나라의 심각한 저출생 문제를 지적하며 근본적 대책 마련을 촉구하기도 했다. OECD는 ‘한국의 태어나지 않은 미래: 저출생 추이의 이해’ 보고서에서 “전 세계적으로 출생율이 감소하고 있지만, 그중에서도 한국의 출생율은 유례 없는 수준으로 감소하고 있다”며 이 같은 추세가 유지된다면 60년간 한국 전체 인구는 절반으로 감소할 것으로 내다봤다.

이에 따라 생산연령인구는 줄고 부양 인구는 늘어나 경제 성장이 둔화하는 ‘인구 오너스’에 대한 우려도 커지고 있다. 인구 오너스는 흔히 ‘인구 보너스(Demographic Bonus)’의 반대 개념으로 쓰인다. 인구 보너스란 전체 인구에서 생산 연령 인구(15~64세) 비율이 증가해 노동력과 소비가 늘어나면서 경제 성장을 이끌어가는 현상을 말한다. 1970년대 고도성장기부터 2010년대 중반까지만 해도 많은 이가 노동시장에 참여해 생산이 빠르게 늘었고, 사회가 생계를 책임져야 하는 고령층 비율은 낮았다. 이에 인구 보너스는 한국의 기존 성장 공식으로 통했다.

그러나 이제는 그 반대 상황을 걱정해야 할 처지다. 한국개발연구원(KDI)에 따르면 올해 인구 구조 변화로 취업자 수는 지난해보다 1만 2,000~6만 명가량 줄어들 전망이다. 올해와 지난해의 고용 여건엔 변화가 없다고 가정한 뒤 따져보니 올해는 젊은 인구가 줄면서 취업자 수가 최대 6만 명까지 줄게 된다는 얘기다. 전문가들은 지난해까지는 고령자 취업이 늘고 상대적으로 인구가 많은 1990년대 초반생들이 취업 시장에 뛰어들며 생산 연령 인구 감소의 타격이 크지 않았으나, 올해부터는 이야기가 달라진다고 분석한다. 30대에 접어든 1990년대 초반 출생자들의 노동시장 신규 입성이 크게 줄고, 인구가 감소한 2000년대 초반생으론 노동시장의 공백을 메우기 어려워서다. KDI 역시 올해가 생산 연령 인구 감소 효과가 확연히 드러나는 해가 될 것으로 분석했다.

노동력 위기 대책 서둘러야

인구 감소가 경제에 미치는 영향은 가볍지 않다. 한창 일할 나이의 사람이 주니 기업은 필요한 인력을 채용하기 어려워지고, 이는 생산성과 소비를 함께 감소시켜 새로운 일자리 창출을 더 줄이는 악순환을 일으킬 수 있다. 이미 보건, 운송, 요식업 등 노동집약적 업종에서는 이미 구인난이 심화한 상황이다. 기술을 이어받을 인력이 부족해지면서 제조업의 근간도 흔들리고 있다. 특히 뿌리 산업에서 30대 이하 근로자의 비율이 5년 만에 7%포인트(p) 감소하는 등 숙련 기술의 단절은 현실이 된 상태다.

더구나 고령인구가 가파르게 늘어 젊은 세대의 부양 부담은 그만큼 커진다. 통계청에 따르면 생산 연령 인구 100명당 부양해야 할 노인의 수인 노년 부양비는 지난해 27.4명에서 2072년 104.2명으로 늘어날 전망이다.

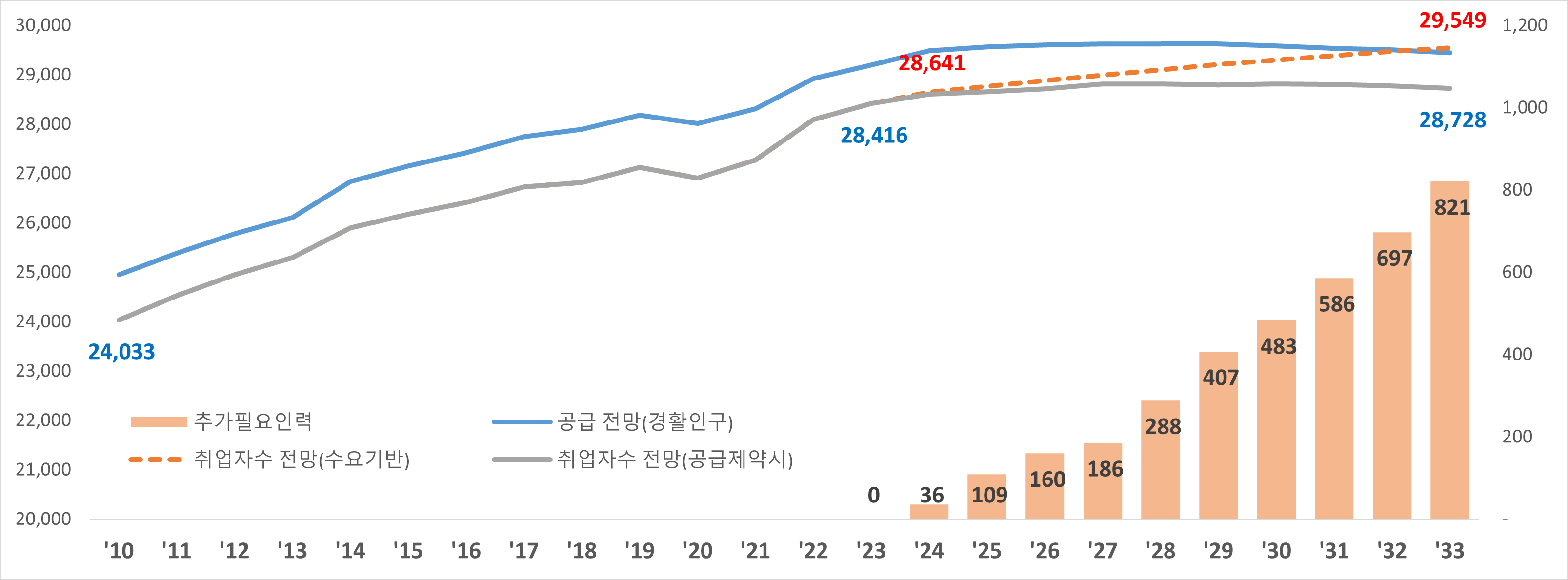

고용정보원은 ‘2023년~2033년 중장기 인력수급 전망’ 자료에서 노동력 부족으로 인한 경제 성장 둔화를 막으려면 82만 1,000명이 노동시장에 추가 유입돼야 한다고 밝혔다. 2033년까지 장기 경제 성장 전망치인 1.9%를 달성하기 위한 최소 규모다.

전문가들은 노동력 감소를 보완하기 위해선 기존 노동시장에 참여하지 않았던 인력을 대거 노동시장에 끌어와야 한다고 조언한다. 65~75세 고령층의 노동시장 참여를 늘리고, 30~40대 경력 단절 여성의 경제활동 참여율을 높이는 방안이 대안으로 떠오르고 있다. 이를 위한 중장년층의 재취업을 돕는 교육 및 지원 프로그램 확대나 육아·가사 부담을 줄이는 정책 지원이 필요하다는 주문이다. 이와 함께 좋은 장기 일자리 유인책 등 취업에 나서지 않는 ‘쉬는 청년’ 50만 명을 노동시장으로 진입시킬 정책들도 마련돼야 한다.

외국인 근로자 이민 문제도 검토해볼 만하다는 주장도 나온다. 현재 한국의 외국인 노동자 비율은 OECD 회원국 평균보다 낮으며, 노동력 부족을 해결하기 위해 보다 개방적인 이민 정책 등이 필요하다는 의견이 제기된다. 일본은 적극적인 고숙련 이민자 유치 정책을 통해 2023년 체류 외국인 중 전문인력 수가 15.0%에 달한다. 점차 벼랑 끝으로 몰리는 상황 속 도약을 위한 모두의 지혜가 필요한 때이다.

이슈메이커 손보승 기자 rounders23@issuemaker.kr

'매거진' 카테고리의 다른 글

| 세계인의 디자인 역량 강화에 도움을 주다 (0) | 2025.04.17 |

|---|---|

| 현실이 된 인구 위기, 경제 성장 둔화 부른다 (0) | 2025.04.16 |

| [Cover Story] AI로 진화하는 유통의 제왕 (0) | 2025.04.14 |

| 연예계 잇따른 거액 탈루 논란 (0) | 2025.04.11 |

| 美 독립영화의 상징, 오스카 휩쓸다 (0) | 2025.04.10 |